Elevage

Publié le 20 janvier 2026CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les prairies à flore variée résistent !

Dans un contexte de changement climatique et de recherche de pratiques agricoles durables, les éleveurs s’intéressent de plus en plus à l’intégration de prairies à flore variée (ou PFV) dans leur système fourrager.

Les prairies à flore variée, qu’est-ce que c’est ?

Ce sont des mélanges semés de plusieurs espèces et variétés (plus de 6 au total) comprenant des graminées, des légumineuses et parfois des diverses (chicorée, plantain) avec une pérennité de plus de 3 ans.

L’intérêt de ses prairies ?

Le nombre d’espèces au sein de ces mélanges est la clé de leur résilience. Face aux aléas climatiques, une des espèces parviendra toujours à assurer la continuité de la production.

De plus, la complémentarité de ces espèces permet de maintenir une valeur alimentaire et un rendement constant au fil des saisons et sur la durée de vie de la prairie. On observe ainsi une dynamique naturelle : les espèces à croissance rapide, comme le RGH, laissent progressivement place aux espèces pérennes. De même, la composition floristique dominante varie au fil des saisons, reflétant l'adaptation de la prairie aux conditions du milieu.

Ces mélanges sont aussi économiquement rentables en termes de rendement et de valeur alimentaire malgré le coût des semences plus élevé que pour les mélanges classiques.

Les précautions pour que cela fonctionne

La première est de sélectionner des espèces qui sont à la fois adaptées au contexte pédoclimatique de la parcelle et aux modes de récolte prévus. En effet, la composition va différer fortement entre un mélange de pâture précoce et un mélange de fauche tardive, ou entre un milieu humide acide et un milieu sec et basique.

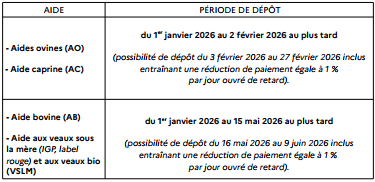

Publié le 20 janvier 2026TELEDECLARATION DES AIDES ANIMALES

Campagne 2026

La campagne 2026 de télédéclaration des demandes d’aides animales est ouverte depuis le 1er janvier 2026.

Les notices explicatives et les formulaires (bordereaux de perte et de localisation des animaux) sont disponibles sur le site internet www.telepac.agriculture.gouv.fr

Pour toute information complémentaire, s’adresser à la DDT :

Tel : 05 63 22 23 45

Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Publié le 22 décembre 2025LITIÈRES MALAXÉES

Une alternative crédible à la paille, entre innovation et technicité

Face à la tension sur le marché de la paille et à l’agrandissement des troupeaux, les litières malaxées séduisent un nombre croissant d’éleveurs. Inspiré des pays du Nord et déjà bien implanté en Bretagne, ce système de couchage commence à faire sa place dans les élevages laitiers du Sud de la France.

Définition et principes généraux

La litière malaxée repose sur un matériau très absorbant (miscanthus broyé, sciure, copeaux) appliqué sur 25 à 50 cm d’épaisseur.

Le malaxage quotidien des 15 à 20 cm supérieurs vise à :

• assurer l’aération du substrat,

• accélérer l’assèchement,

• limiter la montée en température et la prolifération bactérienne,

• maintenir la propreté des animaux.

Surface recommandée : 12 à 15 m² par vache. Les retours montrent que la surface est un des principaux facteurs de réussite

Viser une ventilation maximale

Pour éviter l’humidité, le bâtiment doit être ouvert, bien exposé et équipé de rideaux ou systèmes amovibles. L’installation de grands brasseurs d’air est fortement recommandée. La circulation d’air doit être homogène sur toute la largeur de l’aire de couchage afin de ne pas créer de zones de rétention d’humidité. Ces zones, qui auront tendance à se souiller rapidement, dégraderont la propreté des animaux et de la mamelle, et/ou modifieront la répartition des animaux dans le bâtiment, limitant l’utilisation de l’aire malaxée. Il est donc important de ne pas négliger ce point.

Choix du substrat : comparatif des performances

...s'abonner pour lire la suite.

Marine GICQUELET

Conseillère bâtiment Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne

Page 1 sur 15